Leggo di una città del futuro su cui la nota casa di macchine, Toyota, sta lavorando da mesi in collaborazione con l’architetto Bjarke Ingels, una specie di laboratorio sperimentale dove testare le nuove tecnologie dedicate alla mobilità, robotica, all’intelligenza artificiale e alle energie rinnovabili. “Un ecosistema completamente connesso alimentato da cellule ad idrogeno”. L’intento che anima il progetto è sicuramente molto nobile, soprattutto da parte di una compagnia che appartiene al settore manifatturiero automobilistico, mettere al servizio della comunità le ricerche più innovative. È uno sforzo decisamente pregevole e ci sono molti punti che meritano di essere elogiati, come aiutare una mobilità singola e collettiva, che si adegui alle varie necessità a prezzi sempre più bassi e con facilità di utilizzo, cercando di fornire quell’assistenza che si dovrebbe garantire a fasce d’età differenti. Niente da obiettare sulle finalità che si ripromettono di offrire contesti più salubri per noi e per l’ambiente, quello che suscita perplessità nasce dal nome che è stato scelto per il progetto: ‘woven city’ (‘woven’, in inglese significa ‘intreccio’) e dalle parole dell’architetto, che ci preannuncia: “Woven City è progettata per consentire alla tecnologia di rafforzare il regno pubblico come luogo di incontro e di utilizzare la connettività per alimentare la connettività umana, …in un'epoca in cui la tecnologia - social media e vendita al dettaglio online - sta sostituendo e cancellando i nostri tradizionali luoghi di incontro fisici, rendendoci progressivamente più isolati che mai”.

È un’asserzione che mi auguro si possa realizzare, visto che si tratta di usare la tecnologia per vincere l’altra tecnologia, che sta rischiando di distruggere le relazioni tra le persone. In un’era in cui si fa di tutto per soddisfare la produttività e l’acquisto, studiando e testando quello che la gente desidera per poi confezionare un marketing-oriented a misura delle richieste, si eliminerà persino quell’approccio commerciale in grado di inficiare le connessioni umane?

Come quindi si potrà provocare quella ‘globalità connessa’, di cui si parla, a cosa si dovrà ricorrere? Magari a quella AI technology che, tenendo continuamente sotto controllo con dati e sensori non solo edifici e veicoli ma anche le persone, forse trasmetterà input che scateneranno il desiderio di condivisione e di essere più uniti tra propri simili? Esistono ricerche che hanno dimostrato che sofisticate biotecnologie potranno manipolare le nostre emozioni e di conseguenza i nostri comportamenti. Non voglio neppure pensare che l’intelligenza artificiale possa arrivare ad invadere il nostro più intimo privato. Vanificare il nostro senso della realtà non sembra un’impresa impossibile grazie alla perfezione raggiunta dall’editing digitale, capace di generare immagini apparentemente reali e di mutare in modo convincente l’aspetto delle persone, e se si può abbastanza facilmente riuscire a persuaderci che non è falso un mondo plasmato a computer, chi mi dice che non saremo indotti a vedere quello che qualcun altro intende farci credere?

I livelli raggiunti nella ricerca e nell’applicazione della tecnica sono davvero molto alti e altrettanto straordinari sono certi vantaggi che ci procurano. Non finiranno mai di sorprenderci, se sapremo farne un uso che ci eviti di arrivare ad un tipo di conformità che potrebbe soffocare quell’individualità che, nel bene e nel male, ci contraddistingue.

In ‘Black Mirror’, una serie televisiva ambientata nel prossimo futuro, si esamina la società moderna, in particolare per quanto riguarda conseguenze impreviste provocate dalle nuove tecnologie. Gli episodi si svolgono in un mondo distopico, scrupolosamente e meticolosamente riproposto come autentico. E quando la gente è sottoposta ai test si nota una tendenza generale alla mancanza di autodeterminazione, dovuta al desiderio di allinearsi e comportarsi secondo lo standard proposto come il migliore, che è il giudizio espresso dalle macchine.

Le tecnologie, come affermava uno storico di queste, Melvin Kranzberg, non sono “né buone né cattive, ma neanche neutre” e questa considerazione merita qualche riflessione. Il riconoscimento facciale, ad esempio, che può avere un indubbio vantaggio dal punto di vista della sicurezza di uno stato, di una città e della comunità, se usato senza un controllo dettato da un senso morale, sconfinerà con un uso improprio intenzionale, finendo con il violare i limiti della privacy di ognuno, monitorando anche quanto non desidereremmo fosse diligentemente registrato e conservato in un archivio dati. Potrebbe accadere, come è già successo, che chi gestisce il controllo dei dati influenzi l’andamento ed il risultato di certe operazioni di tipo economico e politico.

Se la sorveglianza che doveva garantirci sicurezza si trasforma in qualcosa di molto ingombrante, di cui non potersi liberare, dimentichiamoci di quell’aiuto limitato a problemi pratici, come il traffico, la salute, come prevenire ed affrontare calamità naturali, aspettiamoci piuttosto una sorta di replica dei famosi ‘occhi acuti’, un programma che in Cina filma e sorveglia gli spostamenti degli abitanti di più di cinquanta città e prepariamoci all’impresa che potrebbe essere non facile di recuperare quell’autonomia che ci era tanto cara. “Quando la città ha gli occhi da vedere, si creerà una situazione da incubi. La profezia del panopticon prenderà vita. La democrazia morirà”, qualcuno ci ammonisce! È nostra responsabilità assumere un atteggiamento più consapevole nei confronti del mezzo digitale, cercare di capire dove ci porterà e tentare di prevenire ed arginare le conseguenze indesiderate.

Anche quando con una certa retorica ci vengono presentati scenari idilliaci e un pò melliflui, che ci parlano di tanto verde, tanto tempo libero e tanta condivisione a proposito della Smart City del futuro, dobbiamo vagliare con un certo spirito critico questi quadri che spesso rievocano atmosfere bucoliche, di perfetta armonia, cercando di capire se tutto funzionerà veramente alla perfezione come ci viene prospettato. I contesti che sono raffigurati in rendering e rappresentazioni artistiche non hanno niente a che vedere con l’aggressività avveniristica che viene normalmente disvelata da famose creazioni di artisti appartenenti al mondo della fantascienza, sembra piuttosto che vogliano convincerci che vivremo in una sorta di mondo pastorale, dove non ci sarà altro che natura e coltivazioni in ogni angolo delle nostre abitazioni e della città, attività di gruppo, momenti di relax e grande interattività. Sharing, termine che ci parla di condivisione e convenienza è il comune denominatore, alla base di questo nuovo ideale modello urbano, in cui la tecnologia emana solo un senso di benessere. C’è però chi avanza dei dubbi e ci mette in guardia da possibili rischi e conseguenze negative che possono derivare da questo sistema. Si assicura di poter garantire benessere, buona qualità di vita ed inclusione per tutti: una sfida impegnativa, che è più semplice promettere a parole che realizzare nei fatti. Persone con un reddito basso saranno in parte beneficiate da questa economia della condivisione ma, per quanto riguarda la famosa inclusione, che dovrebbe essere estesa senza fare discriminazioni, se ci concentriamo ad esempio sul settore finanziario, come si potrà eliminare la barriera, proprio quella causata dal mezzo digitale, confezionata e distribuita dalle piattaforme di mercato, che nega l’accesso a chi non sia in possesso di una carta di credito e di un conto in banca al limite dell’approvazione?

La cosiddetta sharing-economy, a detta di alcuni esperti, non sarebbe altro che un’altra faccia delle leggi del marketing, che, con il pretesto di supportare un senso di frugalità, incentiverebbe interessi non proprio di tutti, rischiando di alimentare il monopolio di poche grandi società online. Grosse compagnie promettono di venire incontro alle necessità economiche di un’alta percentuale di popolazione, con il solo intento di impinguare le proprie casse.

Ci sono altre forme di condivisione, previste in questa Città Intelligente, che nascono con un fine decisamente molto coerente, in considerazione della mancanza di spazi che ci sta sempre più assillando, dell’inquinamento atmosferico e della sostenibilità ambientale altamente a rischio, ma che, con il passare del tempo e nell’esperienza, dimostrano di non funzionare sempre nel modo perfetto che era stato preannunciata. Come nel caso dell’ambiente lavorativo, è stato provato da ricerche di sociologi che non tutti amano lo spazio co-working, di cui normalmente si magnifica l’efficienza esemplare, dicendo che sia in grado di offrire privacy ed incontro, aiutare a stringere relazioni umane e favorire la creazione di una comunità. Niente da ridire sui vantaggi dal punto di vista economico che un contenitore condiviso è in grado di offrire soprattutto ai giovani all’inizio di una loro attività, ma si deve anche riconoscere che quando alcuni optano per questa soluzione, non sempre fanno la loro scelta preferita. Certi sondaggi rilevano che chi è stato spinto dalla necessità spesso prova un senso di frustrazione per non poter disporre di uno studio proprio, dove sentirsi libero di gestire il lavoro in modo maggiormente indipendente e dove poter ricevere i clienti con una autonomia che la presenza di altri spesso non permette.

Ritornando alla città che dovrebbe essere presto realizzata e alle sue promesse di inclusività egualitaria, qualcuno, che la pensa molto diversamente, ci ammonisce che stiamo vivendo purtroppo in un'epoca di “ineguagliabile disuguaglianza”, che sta monopolizzando il futuro e la tecnologia ne sarebbe la causa principale. Ci sono università che hanno deciso di dedicarsi allo studio di un’etica della tecnologia, per aiutare chi fa parte di minoranze e di una certa classe lavorativa a raggiungere una condizione più equa. Ma gli studenti che si occupano di questa ricerca contro le ingiustizie sociali, anche se si presentano in veste di paladini dell’inclusività e del bene comune, appartengono nella maggioranza dei casi a mondi universitari elitari che fanno del successo un mito ed insegnano a raggiungerlo con aggressività e ad ogni costo. Quei ragazzi che lavorano per creare programmi che aiutino ad eliminare le disuguaglianze fanno parte, per ironia della sorte, proprio di quella porzione di disuguaglianza che si dovrebbe eliminare.

Si utilizzano le tecnologie digitali per promuovere dinamiche collaborative basate sulla reciproca solidarietà, ma il paradosso è che ci sarà sempre un vincitore che determinerà il gioco del mondo. Aspiriamo idealmente ad un’economia orizzontale, collaborativa, abbiamo tante buone intenzioni, animati da generosità e sensibilità nei confronti della sofferenza altrui ma nella realtà, dominati dalla religione del ‘win-winism’, cerchiamo di ricoprire ruoli di dominio, supremazia nel nostro mondo sociale, economico e politico. Quest’agenda digitale, che non sarà sempre manovrata da noi, ci potrebbe portare insomma a vivere, come è stato detto con molto acume, “prigionieri del sogno di un’armonia senza utopia”.

Virginia Cucchi

Crediti:

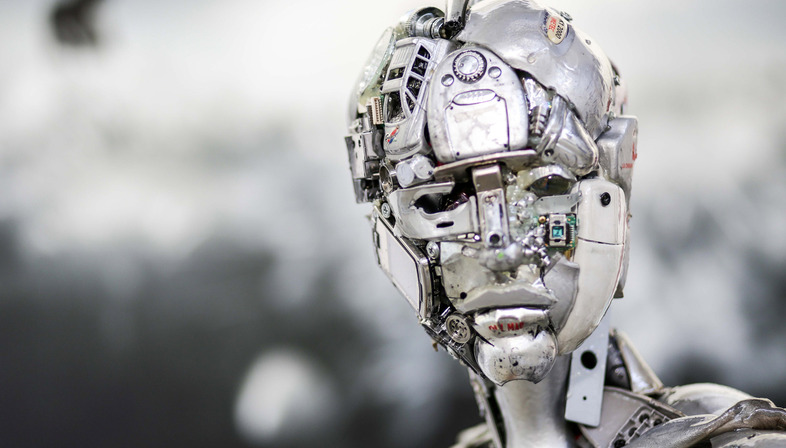

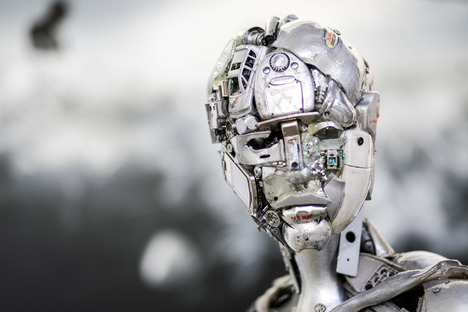

Artista: Emanuele Giannelli

"Korf 17" 2017, resina o bronzo, dim. grandezza naturale

Foto cortesia di Emanuele Giannelli, fotografo Gabriele Ancillotti [copertina, foto 01-04]

http://www.emanuelegiannelli.it

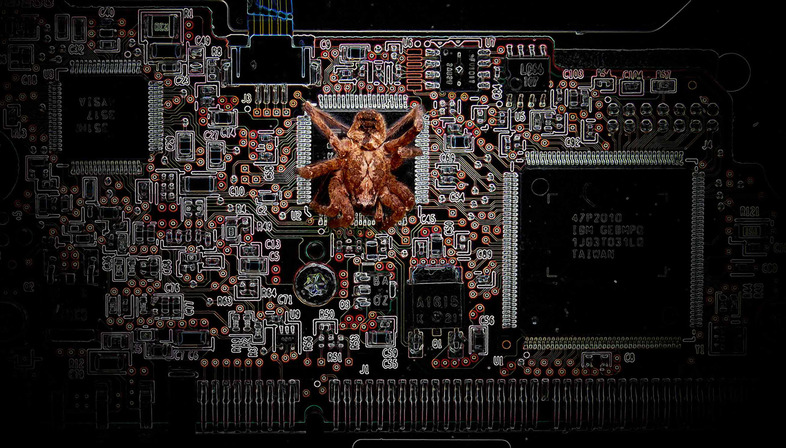

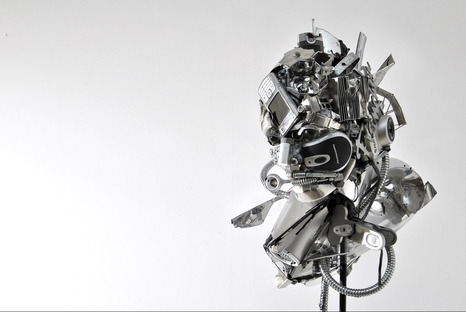

Artista: Dario Tironi

"Testa incasinata” 2017, mixed-media assembly, resina, Dim. 35x102x33 cm Private collection (foto 13)

"Untitled" 2014 mixed-media assembly, cm 132x40x30 (foto 14)

"Senza titolo" 2015 mixed-media assembly, resina 120 x 70 x 55 cm (foto 18)

"Istinti rimossi(ragno)" cm 56x100x10, stampa su policarbonato retroilluminato, 2009 (foto 20)

"Istinti rimossi(libellula)" cm 30x45x10, stampa su policarbonato retroilluminato, 2009 (foto 21)

https://dariotironi.com/

Toyota Woven City

Luogo: Susono City, Shizuoka, Japan

BIG | Bjarke Ingels Group

https://big.dk

Cliente: Toyota Motor Corporation + Kaleidoscope Creative

Foto cortesia di BIG Bjarke Ingels Group [foto 05-07]

UABB 2019

Biennale of Architecture and Urban planning in Shenzhen and Hong Kong

Eyes of the City

http://eyesofthecity.net/

Foto cortesia di Eye of the City [foto 9(MVRDV + Airbus), 10-12 (UABB), 8,15,17 (Prospekt)]

Unsplah

Foto 16 di Franck V e 19 di David Leveque