Continua, con questa seconda parte, l’intervista ad Alessandro Melis, un uomo che è un vero piacere ascoltare anche se la profondità e la vastità della sua cultura, che spazia dall’architettura alla biologia, dalla paleoantropologia a tutti quei settori specialistici che complementano una ricerca basata su una multidisciplinarità davvero straordinaria, ci fa sentire abbastanza inadeguati per non conoscere la maggior parte delle teorie con cui ci intrattiene, sempre diverse, sempre estremamente intriganti, che ci parlano di un legame ancestrale ed attuale tra uomo e natura, che si evolve nel rispetto uno dell’altro, senza tentativo di prevaricarsi e dominarsi ma piuttosto di trovare l’equilibrio e l’armonia di un rapporto per così dire simbiotico. I suoi racconti mi hanno involontariamente coinvolto in un mondo che non conoscevo, che poco alla volta sta catturando il mio interesse, appassionandomi tantissimo.

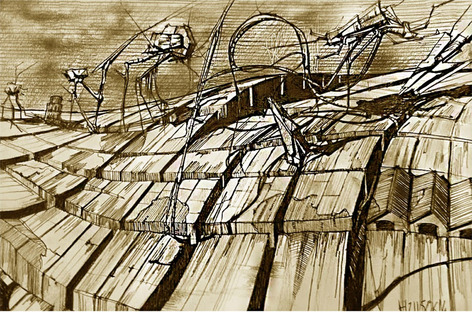

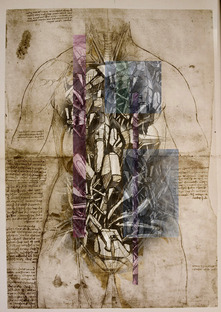

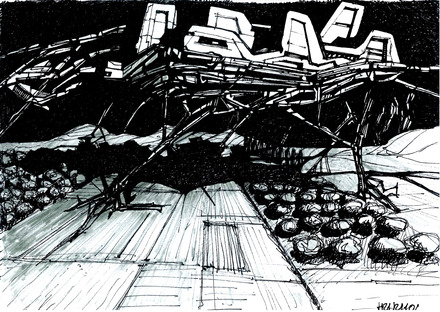

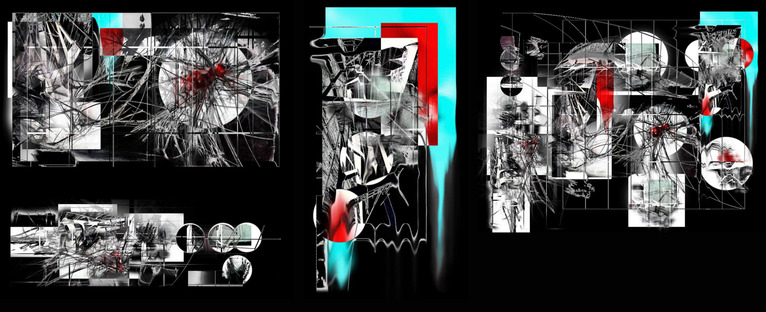

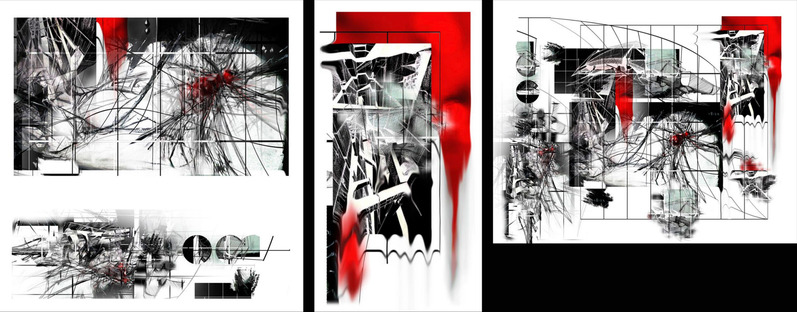

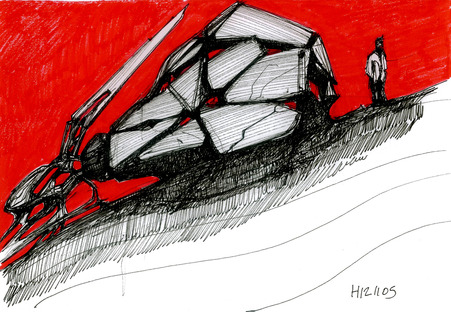

Continua, con questa seconda parte, l’intervista ad Alessandro Melis, un uomo che è un vero piacere ascoltare anche se la profondità e la vastità della sua cultura, che spazia dall’architettura alla biologia, dalla paleoantropologia a tutti quei settori specialistici che complementano una ricerca basata su una multidisciplinarità davvero straordinaria, ci fa sentire abbastanza inadeguati per non conoscere la maggior parte delle teorie con cui ci intrattiene, sempre diverse, sempre estremamente intriganti, che ci parlano di un legame ancestrale ed attuale tra uomo e natura, che si evolve nel rispetto uno dell’altro, senza tentativo di prevaricarsi e dominarsi ma piuttosto di trovare l’equilibrio e l’armonia di un rapporto per così dire simbiotico. I suoi racconti mi hanno involontariamente coinvolto in un mondo che non conoscevo, che poco alla volta sta catturando il mio interesse, appassionandomi tantissimo.Alessandro è anche un uomo di squisita amabilità, dotato di un’ironia pungente che lo porta a commentare anche i momenti più amari con grande distacco e filosofia. È un grande educatore e come tale ci impartisce importanti lezioni di vita, facendoci capire con la sua estrema pacatezza e con grande saggezza che anche le situazioni meno favorevoli e decisamente frustranti possono essere superate con molta volontà e spirito di dedizione. È quello che ha saputo dimostrare in una carriera accademica, al momento densa di soddisfazioni ma costellata di duri sacrifici e di incontri che molto spesso non sono stati di supporto e di aiuto. Sono state soprattutto le donne che, nell’ambito del mondo universitario, come lui stesso ci racconta, hanno creduto nelle sue grandi capacità e lo hanno aiutato a proseguire nella sua fatica, apprezzata a livello internazionale; questo, come donna, mi fa tanto piacere perché è proprio da parte di chi a volte si sostiene che abbia poca autorevolezza, che ci viene la dimostrazione di una maggiore libertà decisionale e di un comportamento decisamente molto meno convenzionale di coloro che si schierano non sempre in difesa di una vera e propria meritocrazia. Il suo lavoro di ricercatore è anche affiancato dalla capacità di comunicare e parlarci attraverso una mano che con grande forza espressiva riesce a trascinarci entro visioni di mondi sconosciuti ma tanto affascinanti, mondi che con forza calamitante ci attraggono verso paesaggi quasi primordiali, scenari lunari o forse visioni di un mondo che verrà.

4—“Nei momenti di crisi, secondo la scienza comportamentale, il cervello si sposta dal pensiero analitico al pensiero associativo. Spinta dal pensiero associativo, l’architettura detiene il potere di creare soluzioni davvero radicali e fantasiose. La sopravvivenza potrebbe risiedere nella capacità di connettere e riconfigurare un magazzino di tratti, tecnologie e funzioni esistenti di fronte all’ambiguità e all’incertezza”. È in un certo senso il sunto di quello che lei ha ipotizzato durante un seminario tenutosi presso la Norman Foster Foundation, nel febbraio 2020. Può spiegarci più estesamente questo concetto?

Tra i 200.000 e i 90.000 anni fa, l’uomo ha sviluppato la creatività, una caratteristica che è rimasta sottotraccia fino a manifestarsi in tutta la sua esuberanza intorno a 40.000 anni fa. I paleoantropologi si sono dunque chiesti in che modo la struttura del cervello abbia contribuito alla nascita della creatività e, dato che quelle caratteristiche erano presenti già 200.000 anni fa, quali condizioni abbiano contribuito alla sua proliferazione migliaia di anni dopo. Il coinvolgimento di team transdisciplinari di ricerca ha consentito di scoprire che la risposta alla prima domanda risiede nell’aumento delle connessioni neuronali del cervello. Quindi non tanto, e non più, nel suo aumento volumetrico, ma, piuttosto, nella sua complessa interconnettività. La risposta alla seconda domanda è collegata al cambiamento ambientale, che, evidentemente, stimola la modalità di pensiero creativa. Si può pertanto concludere che la creatività sia un meccanismo di sopravvivenza alternativo a quello del pensiero lineare, che, invece, è la modalità standard di sopravvivenza. La creatività diventa quindi essenziale in condizioni di crisi, quando, evidentemente, i cambiamenti sono così veloci ed estremi da rendere necessario una modalità di sopravvivenza più radicale. Dal punto di vista delle neuroscienze, arte, tecnologia e scienza rappresentano altrettante manifestazioni della creatività e del pensiero associativo. In sintesi, la creatività è la manifestazione del pensiero associativo, risultante dall’aumento di connessioni nel cervello. Il pensiero associativo si nutre quindi di informazioni di provenienza diversa, potremmo dire transdisciplinare, e ha la caratteristica di non puntare ad un obiettivo predefinito. È quel ‘vagare con la mente’ che ci porta anche in luoghi inaspettati che talvolta associamo alla fantasia. Per questo la creatività è uno strumento potentissimo che possiamo utilizzare quando la conoscenza derivante dall’esperienza, che guida il pensiero lineare (secondo la catena causa-conseguenza), diventa inefficace a causa di una crisi ambientale, sociale o di altra natura.

5—Compito dell’architettura del futuro sarà, se intendo bene, una radicale riconfigurazione spaziale dell’ambiente costruito, che si possa più facilmente adattare a condizioni ambientali estreme. Un’architettura quindi che potrebbe essere un’evoluzione di quella praticata attualmente o che presuppone una totale rivoluzione?

Se proseguiamo col ragionamento fatto sulla creatività come strumento di radicale revisione dei paradigmi convenzionali, dovremmo aspettarci una rivoluzione dell’architettura, in discontinuità rispetto al modo di costruire di oggi che, dati alla mano, è tra le cause della crisi. Nel breve e medio termine può aver senso riadattare il modo in cui progettiamo e costruiamo per rispondere rapidamente agli impatti negativi della crisi ambientale. Questo è il senso dell’architettura sostenibile. Alcuni dei progetti di Heliopolis 21, come il polo SR1938 dell’Università di Pisa, rientrano in questo filone. Ma nel lungo termine, dobbiamo pensare a nuovi paradigmi che sanciscano una alleanza ecologica tra uomo e natura, anzi, direi un ritorno dell’uomo nell’alveo dell’ecologia. Mi rendo conto che la resilienza radicale possa essere fraintesa. In passato mi è stato chiesto che cosa ne sarà allora delle città e degli edifici esistenti. In realtà il cambio di paradigma dovrebbe riguardare i processi di progettazione e per definizione essere parte di un riassetto complessivo delle modalità di insediamento degli uomini nella troposfera e della loro coesistenza con le altre specie. Un processo rivoluzionario non dovrebbe quindi escludere l’ambiente costruito. Dovrebbe anzi contaminarlo. Mi riferisco alla necessità di reinterpretare sia la rigenerazione che la nuova costruzione in chiave ecologica. Anzi, per definizione, la resilienza implica la variabilità e la ridondanza delle opzioni su cui possiamo contare, al di là delle tendenze che noi ci immaginiamo costruendo scenari evolutivi esclusivamente lineari. Non e’ rilevante immaginare che aspetto avrà la città del futuro, se non come strumento di attivazione del pensiero associativo. Non quindi come visione cristallizzata a cui la progettazione debba tendere.

Quindi il cambio di paradigma è più rivolto a strumenti che ci consentano di progettare attraverso processi che possano condurci verso molteplici scenari, ognuno dei quali possa rispondere a condizioni prevedibili o imprevedibili. Non è che non esistano idee assimilabili a questa in architettura. Pensiamo alla Endless House di Kiesler, le oasi di Haus Rucker Co, l’Archè di Raimund Abraham, o, più recentemente, l’enfasi sulla computazione (dalla progettazione generativa all’agent based modelling). Forse però è mancata la giusta chiave di interpretazione di queste ricerche, che la biologia, attraverso lo studio dei processi di adattamento alle condizioni ambientali, potrebbe garantire. Mi vengono i mente, per esempio, i concetti di autopoiesi di Humberto Maturana e Francisco Varela, e l’exaptation (cooptazione funzionale) di Stephen J. Gould, che offrono enormi opportunità, anche pratiche, per la progettazione. La trasposizione di ciascuna delle ipotesi citate, in architettura implicherebbe l’enfasi sul processo, o sul ‘genoma’ della stessa. Mai sul suo aspetto o su cosa essa debba fare funzionalmente.

6—Di quali strumenti e tecniche si avvarrà questa architettura, che lei crede potrà essere in grado di invertire la tendenza degenerativa ad alta intensità energetica della città?

Anche su questo, secondo me, si può dare una risposta immediata. Per esempio, i nexus food-energy-water-waste contribuiscono certamente all’inversione di tendenza. Se la città contenesse adeguati strumenti di integrazione per la produzione del cibo, per la generazione di energia da fonti rinnovabili, per il management dell’acqua, e per il riciclo dei rifiuti in una logica di metabolismo urbano circolare, la tendenza degenerativa potrebbe essere contenuta e mitigata. Sulla prospettiva strategica, invece, è necessario spiegare la necessità di un paradigma mutuato dalla biologia. Innanzitutto esso garantisce la possibilità di immaginare un processo che inquadri al meglio le opzioni di adattamento all’ambiente su una esperienza di qualche centinaia di migliaia di anni, solo per limitarci alla paleoantropologia. Noi, invece, abbiamo costruito le nostre certezze su un brevissimo periodo alla fine dei diecimila anni, in cui si è affermata, nell’immaginario collettivo, una tendenza verso la pianificazione deterministica.

La prospettiva temporale della biologia dell’evoluzione suggerisce invece che la variabilità, la ridondanza di forme e di opportunità, in opposizione ad una visione monoblocco della città, possano contribuire efficacemente alla resilienza delle strutture urbane. Durante la fase eroica del modernismo abbiamo mostrato una incrollabile fiducia nell’idea di progresso, intesa come tendenza verso l’industrializzazione, la specializzazione, in urbanistica la zonizzazione, e, in architettura nell’enfasi sui processi di standardizzazione, modularità, e di razionalità. Non abbiamo dubitato, fino agli anni ’60 del Novecento, del successo del binomio inscindibile tra automobile e strada. Dopo meno di ottanta anni nessuno dei paradigmi citati ha resistito all’impatto della crisi. Ora e’ chiaro che anche oggi, sotto la pressione della crisi ambientale, la trasformazione di una città, in chiave esclusivamente green, intesa come città, senza automobili e con solo piste ciclabili, come da più parti si sente, da una parte è certamente auspicabile, rispetto alla città convenzionale. Allo stesso tempo, senza una adeguata riflessione sui processi di progettazione, anche questi cambiamenti sarebbero il risultato di una convinzione altrettanto basata sulla logica lineare, come quella del modernismo, e, di conseguenza, rischiosa, dal punto di vista della resilienza, nel lungo termine. In altre parole un futuro resiliente non può basarsi su una visione monodirezionale che inquadra la visione della città in una immagine di progresso. È proprio la biologia dell’evoluzione ad insegnarcelo, con la critica darwiniana. E, più recentemente da parte di Stephen J. Gould, della cosiddetta Huxley’s chessboard. In sostanza, la resilienza si basa sulla molteplicità delle opzioni, molte delle quali potrebbero anche rivelarsi dei vicoli ciechi. Altre, inaspettatamente potrebbero essere cooptate funzionalmente in modo del tutto imprevisto e inaspettato. Rispetto alla crisi ambientale, ad esempio, Amsterdam si è dimostrata una città ben più resiliente di Los Angeles, non solo perché dotata di piste ciclabili, ma perché capace di offrire 5-6 opzioni diverse di trasporto. Per paradosso si potrebbe dire che molti degli aspetti che rendono Amsterdam maggiormente resiliente sono proprio quelli che provengono dalla sua natura storica, da visioni e progetti che non avevano tenuto in conto lo scenario di crisi attuale. Quanto possono migliorare le nostre città, estendendo il concetto di variabilità, di ridondanza di relazioni anche alle modalità di progettazione, oltre che alla città costruita in forma di opzioni disponibili?

7—Credo che alcuni temano che questa architettura, che sarà basata sull’eteronomia e sulla compartecipazione di settori, che finora non sono stati ancora utilizzati, possa danneggiare l’aspetto creativo ed individualistico della progettazione. Come giustifica questo timore?

Lo troverei ingiustificato. L’erronea convinzione che esista un progresso coincidente con una posizione di privilegio dell’uomo rispetto ad una presunta scala evolutiva, ci porta a concludere che la nostra capacità creativa sia la prova della nostra condizione di competizione rispetto alla natura. Per dirla in termini freudiani che la posizione edipica nei confronti dell'ecologia e quella prometeica debbano coincidere. Invece arte, tecnologia e scienze, secondo la paleoantropologa Heather Pringle, sono espressioni equivalenti del pensiero associativo, che si manifesta attraverso la creatività. Dal punto di vista delle neuroscienze quindi la creatività e’ un meccanismo ecologico ed endogeno rispetto alla evoluzione e si nutre di transdisciplinarità. Il fenomeno della poligrafia rinascimentale ne è un esempio. L’autonomia dell’architettura è quindi la fine della creatività. Invece l’idea che la progettazione non antropocentrica possa ispirarsi alla biologia dell’evoluzione, in opposizione alla progettazione determinista, implica che la creatività sia parte di questo processo evolutivo ecologico e non quindi alternativo ad esso.

8—Il messaggio del Padiglione Italia, di cui è stato nominato curatore, per la prossima Biennale di Venezia, sarà amplificato dalla polifonicità di una comunicazione molto variegata e connessa all’espressione degli strumenti contemporanei di massa. Può spiegarci come ha pensato a questo tipo di approccio?

Le decisioni politiche sulle questioni ambientali sono state grandemente influenzate, spesso in modo distorto, dai mass media, nonostante la certezza, fin dagli anni Novanta, dell’esistenza del riscaldamento globale e della sua origine antropica. Ho l’impressione che la comunità scientifica abbia sottovalutato l’importanza della divulgazione. L’impatto comunicativo delle arti creative ed industriali è enorme nella nostra società, soprattutto nelle nuove generazioni, e quindi, affinché la società possa usufruire dei benefici della ricerca, oltre l’accademia, è necessario che i suoi contenuti siano accessibili attraverso questi strumenti.

9—Parlando di scenari visionari che prospettano immagini di città future molto diverse dalle attuali non è facile incontrare il gusto ed il consenso della moltitudine e facilmente queste rappresentazioni particolarmente innovative vengono accolte come visioni distopiche. A lei sembra vero quello che dico?

Verissimo. È difficile parlare oggi di distopia perché è una categoria che riguarda la civiltà umana come l’abbiamo conosciuta. La distopia è indissolubilmente associata ai meccanismi di difesa che si attivano a seguito di specifiche esperienze sensoriali, come la paura dell’oscurità e il disagio di fronte al rosso del sangue. Se le regole del gioco cambiano rischiamo di non essere preparati e di confondere la mancanza di familiarità con la distopia. Il pericolo non è più la tigre coi denti a sciabola che si muove nell’oscurità, e le fortezze di pietra non ci proteggono dai gas serra, che, invisibilmente, invadono il cielo blu senza alterarne la bellezza. Per questo l’architettura deve essere transdisciplinare e non adagiarsi sui facili consensi delle parti inerziali della società. Soprattutto in architettura ciò che esteticamente ci è più familiare, potrebbe essere oggi più pericoloso di ciò che ci può apparire alieno.

10—Quale disegnatore nel mondo architettonico l’affascina maggiormente?

Per me Lebbeus Woods resta un maestro insuperato.

11—Lei è un educatore, un ruolo che considera molto importante. Anch’io credo che nel mondo attuale ci sia veramente bisogno di persone che considerino tale la propria missione. Cosa, secondo lei, deve saper trasmettere un educatore a giovani che lo seguono con entusiasmo e molta ammirazione?

In pedagogia diciamo che le crisi globali hanno modificato i limiti del cosiddetto spazio liminale della conoscenza. Più che trasmettere conoscenza, quindi, l’educatore deve saper attivare la capacità creativa degli studenti. Sicuramente, il nuovo Leonardo da Vinci apparterrà alla future generazioni, non alla mia. Quelli come me possono aspirare al massimo a diventare gli Andrea del Verrocchio. Nonostante sia comunque una prospettiva ambiziosa, molti di noi la trovano difficile da accettare, in linea di principio. Dover ammettere che la nostra conoscenza sia in gran parte obsoleta, se non dannosa, può portare qualcuno di noi a desiderare che muoia Sansone con tutti i Filistei. E direi che tra gli accademici dell’architettura i narcisisti non mancano.

12—Quando tiene delle conferenze, l’ho vista spesso riservare uno spazio dedicato ai lavori molto innovativi dei suoi studenti. Un’attenzione che non è facile aspettarsi da un docente.

Non si tratta di generosità. Se veramente i limiti della conoscenza sono cambiati, e se la metafora della bottega del Verrocchio ha un senso, il lavoro degli studenti che sono stati esposti alla transdisciplinarità e ai cosiddetti metodi dell’insegnamento ibrido, e’ da considerarsi come vera e propria ricerca, di dignità pari alla mia.

13—Lei ha fondato uno studio in Italia ma ha deciso di portare avanti la sua ricerca ed i suoi esperimenti in Inghilterra. Senza naturalmente riferirmi al momento attuale, particolarmente grave, come vede il settore accademico e quello della ricerca nel nostro paese?

Ammetto di conoscerlo poco. Dopo qualche anno di insegnamento in Austria e in Germania, io mi sono formato, come accademico, nel mondo anglofono, prima in Nuova Zelanda e oggi nel Regno Unito. Al di là delle questioni sulla meritocrazia, non posso però non aver notato che l’accesso al mondo accademico nel mondo anglosassone si fonda su regole chiare e semplici che consentono anche un ingresso ‘a pettine’ (come è successo a me e moltissimi altri), mentre in Italia, l’appartenenza ad una determinata scuola di pensiero sembra spesso preludere a forme esoteriche di accesso che, ancora oggi, non sono in grado di comprendere, forse anche per miei limiti intellettuali. Non ho comunque dubbi che la valutazione positiva del mio profilo, sempre considerato anomalo nel mondo accademico italiano, si deve al coraggio delle commissioni di selezione quasi interamente al femminile, in Nuova Zelanda, e sempre presiedute da donne in UK, altrettanto poco convenzionali (se confrontate con il mondo accademico italiano). Tra queste non posso che essere grato a persone come Elisabeth Aitken Rose, Julia Gatley, Diane Brand e Pam Cole. Ancora oggi, sorprendentemente, qualche collega italiano mi chiede chi conoscessi a Auckland o a Portsmouth prima di mandare la mia application.

Virginia Cucchi

Crediti:

Heliopolis 21 Architetti Associati:

https://www.heliopolis21.it/

Disegni di Alessandro Melis