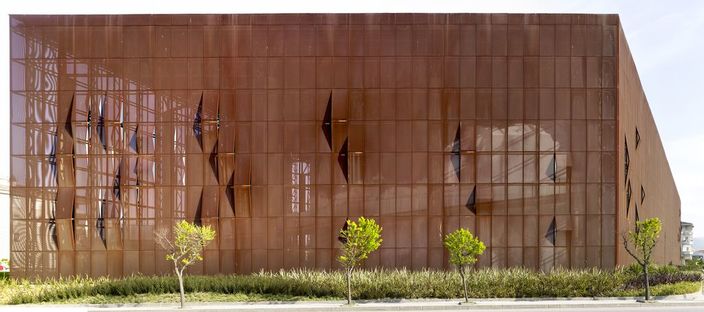

L’architettura di Emre Arolat per la sede del Raif Dinçkök Cultural Center a Yalova, nei pressi di Istanbul, merita di essere annoverata tra i passi significativi con cui la disciplina architettonica porta avanti la tematica della facciata. Posta all’estremità ovest di un lotto di terreno, l’opera si mostra in lontananza come un scenario fisso affacciato sul giardino prospiciente. Avvicinandosi invece, la visione si arricchisce delle sfumature che il tempo (cronologico e climatico) ha provocato sui moduli in Corten che compongono la superficie, delle trasparenze di ogni singola maglia e dei chiaroscuri originati dai decori, disegnati inclinando i moduli. L’ispirazione è chiaramente quella delle grate delle moschee e dei palazzi arabi, soglie di un mondo da preservare, confini dell’interiorità fisica e spirituale. Lo scenario appare mobile, variabile alla luce e al clima, soggetto all’invecchiamento come la materia di cui è composto, l’acciaio Corten che, esposto all’aria, sviluppa uno strato di ossido protettivo dal caratteristico disomogeneo color porpora.

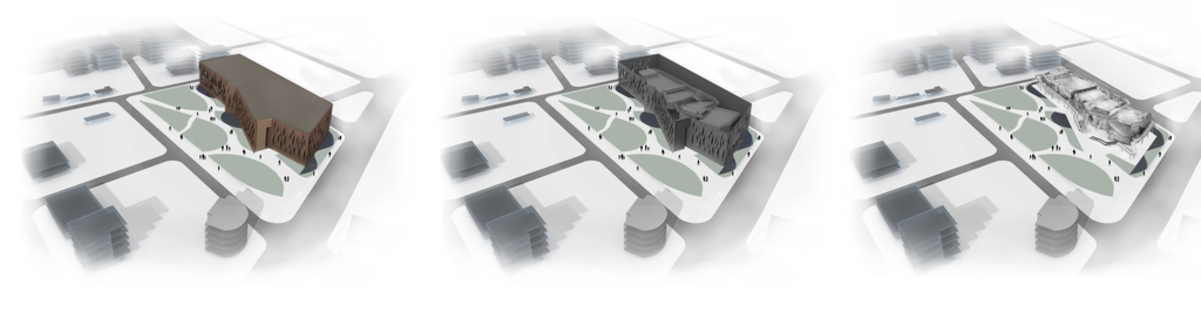

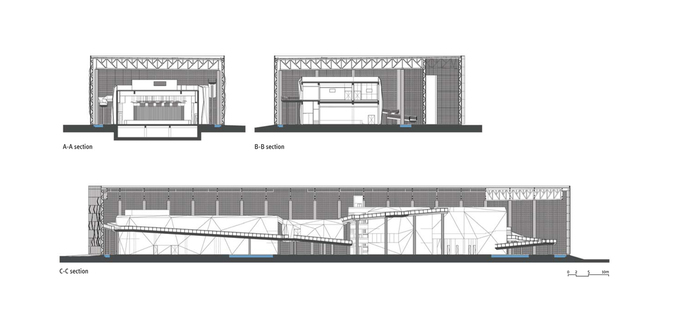

L’architettura di Emre Arolat per la sede del Raif Dinçkök Cultural Center a Yalova, nei pressi di Istanbul, merita di essere annoverata tra i passi significativi con cui la disciplina architettonica porta avanti la tematica della facciata. Posta all’estremità ovest di un lotto di terreno, l’opera si mostra in lontananza come un scenario fisso affacciato sul giardino prospiciente. Avvicinandosi invece, la visione si arricchisce delle sfumature che il tempo (cronologico e climatico) ha provocato sui moduli in Corten che compongono la superficie, delle trasparenze di ogni singola maglia e dei chiaroscuri originati dai decori, disegnati inclinando i moduli. L’ispirazione è chiaramente quella delle grate delle moschee e dei palazzi arabi, soglie di un mondo da preservare, confini dell’interiorità fisica e spirituale. Lo scenario appare mobile, variabile alla luce e al clima, soggetto all’invecchiamento come la materia di cui è composto, l’acciaio Corten che, esposto all’aria, sviluppa uno strato di ossido protettivo dal caratteristico disomogeneo color porpora.Questa superficie, che segue il disegno dell’edificio in tutto uguale a se stessa, senza distinzioni di rilievo sui quattro fronti, non è una facciata in senso tradizionale: non svolge funzioni strutturali, che invece ricadono sui numerosi pilastri in calcestruzzo rinforzato che all’interno seguono lo sviluppo perimetrale dell’edificio, ma è un elemento scenografico di fortissimo impatto sul paesaggio svincolato da qualsiasi legame con l’architettura interna, la sua distribuzione, le sue funzioni.

Non si tratta semplicemente di una non corrispondenza di livelli e layout tra interno ed esterno, ma di concepire l’esterno come una superficie decorativa dallo scopo simbolico e autoreferenziale e gli interni come dei volumi tecnici privi di pelle, la cui forma deriva direttamente dalla funzione svolta, senza sovrastrutture, e dove anche i percorsi a terra e sopraelevati sono disegnati liberamente nello spazio, privi di vincoli fisici con gli ambiti e gli ambienti a cui portano.

Il risultato, dato dalla combinazione tra visione schermata sull’esterno e completa flessibilità di “navigazione” dell’interno, è la sensazione di trovarsi in uno spazio aperto, in un esterno e non in un interno, nonostante esista una copertura chiusa e nonostante non vi siano accessi diretti al giardino, oltre alle 3 porte di ingresso. In questo nuovo contesto acquisiscono valore anche i corpi “tecnici” in cui si esplicano le attività del centro, dall’auditorium per 600 persone, al laboratorio da 150 posti, dai locali espositivi, alla caffetteria, alla libreria ecc. la cui forma insieme alla grafica segnaletica da cui sono caratterizzate alludono allo scopo cui sono destinate.

Le vicende architettoniche hanno sempre letto la facciata come uno dei temi principali a definizione della filosofia di progetto. Tradizionalmente la pelle dell’edificio costituiva la barriera protettiva, il diaframma che isolava l’interno dall’esterno con funzioni strutturali imprescindibili, specchio della composizione interna. La frantumazione di questa teoria, che è figlia del Novecento seppure con prodromi nel passato, e il tripudio di “architetture di facciata”, espressione dispregiativa che per molto tempo aveva indicato la dissociazione tra esterno e interno, a discapito della qualità degli interni, ha portato oggi a sperimentare con più leggerezza e apertura soluzioni che privilegino l’impatto sul paesaggio e l’affezione dell’utenza.

Mara Corradi

Progetto: Emre Arolat

Capiprogetto: Kerem Piker, Gülseren Gerede Tecim

Collaboratori: Deniz Subas?, Gözde Sazak, R?fat Y?lmaz

Committente: Akkök Grubu

Luogo: Yalova (Turchia)

Progetto delle strutture: Osm Engineering

Superficie utile lorda: 7900 mq

Inizio Progetto: 2007

Fine lavori: 2010

Struttura in calcestruzzo rinforzato

Facciate in acciaio Corten

Fotografie: © Cemal Emden

www.emrearolat.com